HELPEN - ASSOCIATION RECONNUE D'INTERET GENERAL - LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT MORAL ENTRE PERSONNELS DE L'EDUCATION NATIONALE

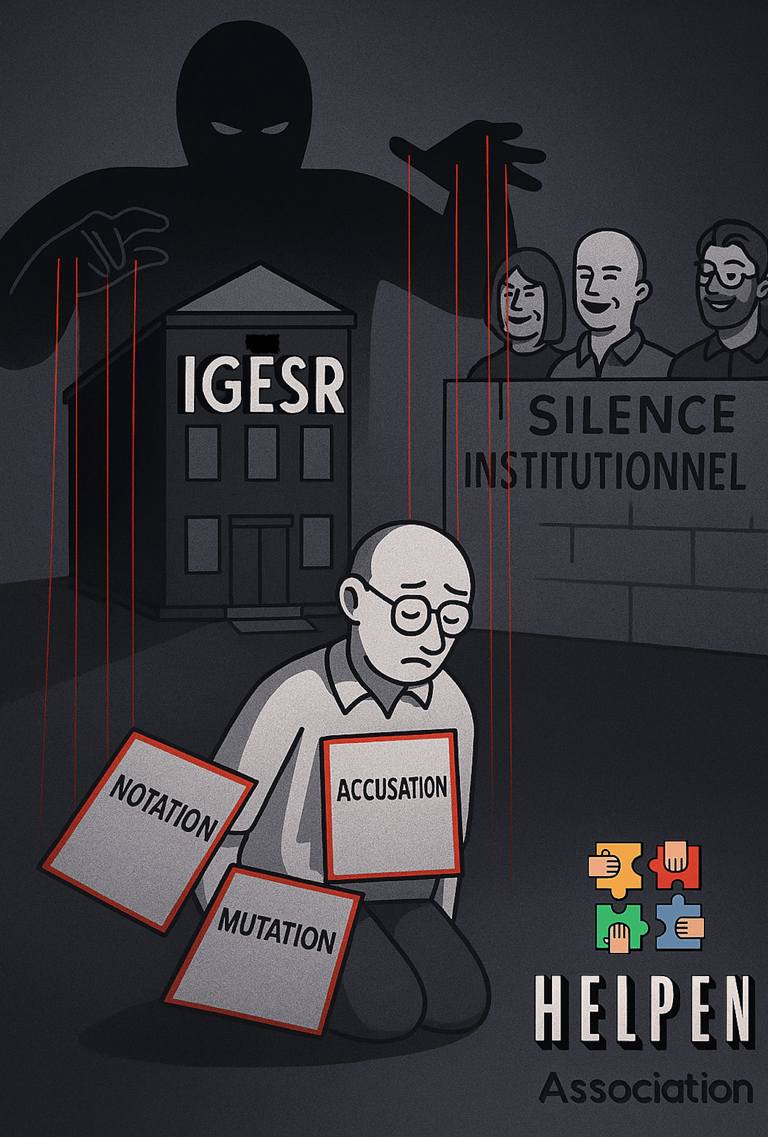

Quand l’institution menace… par procuration, ou comment une inspectrice fait transmettre ses menaces par syndicat interposé, avant de briser une carrière par une évaluation punitive.

Dans l’Éducation nationale, la violence ne se manifeste pas toujours à visage découvert. Après un arrêt de travail consécutif à des faits graves de harcèlement, j’ai repris mes fonctions dans l’espoir d’un dialogue, d’un minimum de reconnaissance. Ce que j’ai reçu, c’est une menace — transmise par un représentant syndical — suivie, quelques semaines plus tard, d’une notation si basse qu’elle bloque toute évolution de carrière. Ce billet revient sur une méthode bien rodée : l’humiliation à distance, la dissuasion par la peur, et l’instrumentalisation des outils d’évaluation à des fins de répression.

INFORMATION PREVENTIONASSOCIATIONACTION

Helpen

7/15/20253 min read

Il y a quelque chose de glaçant dans ces menaces qui ne vous sont pas adressées frontalement, mais relayées par d’autres, comme si l’institution avait peur de ses propres mots.

Dans l'excellent article de Michel NAIM, PhD intitulé Détruire une carrière professionnelle, nouvelle forme de harcèlement moral, nous lisons :

"Menaces explicites et implicites

Ce type d’intimidation s’exerce souvent sous forme de pressions psychologiques, de manipulation émotionnelle ou de menaces voilées. La diffusion de rumeurs malveillantes est l’un des outils les plus courants. Elle vise à ternir la réputation de la victime et à semer le doute sur sa crédibilité. Saboter les projets clés ou retirer des opportunités importantes constitue une autre tactique, privant ainsi la victime des moyens de démontrer ses compétences."

Quelques semaines avant ma reprise de poste, après un congé de trois ans consécutif à une situation de harcèlement moral avéré, j’ai été contacté par un représentant syndical. Pas pour m’informer, me soutenir, ou faire le lien avec la hiérarchie — mais pour me transmettre un message de la part de mon inspectrice. Un message qui n’en était pas un. Une menace, en réalité. Pas écrite. Pas officielle. Transmise oralement, en toute impunité, mais avec une efficacité redoutable : “Si vous ne reprenez pas votre poste, je vous rétrograde ”.

Pas un mot de compassion. Pas une allusion au contexte. Juste une pression. Illégale. Comme une consigne officieuse. Ce qui a suivi a confirmé la mécanique.

À mon retour, est venue immédiatement l’heure de l’évaluation — censée objectiver le travail accompli, évaluer les compétences professionnelles. Le verdict : une notation anormalement basse, sans justification pédagogique, en rupture totale avec les précédents rapports et les résultats constatables de mes élèves. Une notation punitive, dont l’effet est immédiat : blocage de toute évolution de carrière, gel des promotions, marginalisation assurée dans ce lieu où j'avais déjà subi des années de harcèlement.

Tout est légal. Tout est signé. Rien n’est formellement condamnable. Et pourtant, chacun comprendra ce qui s’est joué là : une forme de représailles institutionnelles, orchestrée avec froideur, à l’abri des regards, à l’abri du droit.

Il faut dénoncer cette stratégie désormais bien rodée :

faire pression en amont, pour décourager les retours ou les contestations,

déléguer la menace, pour éviter toute traçabilité,

instrumentaliser l’évaluation, pour évincer sans justifier ni faire de vagues.

Dans ce système, l’évaluation devient une arme. L’encadrement, un dispositif de contrôle et non de soutien. Et les victimes de harcèlement sont transformées en cibles à neutraliser.

Quand l’IGÉSR se fait complice

Ou comment l’instance censée protéger les agents devient parfois le bras armé de leur mise à l’écart.

Dans tout système, il existe des instances de contrôle censées garantir l’éthique, la rigueur et la justice. Dans l’Éducation nationale, l’Inspection Générale (IGÉSR) incarne cette fonction ultime : celle qui peut (ou pourrait) démêler les abus, rétablir les faits, corriger les défaillances hiérarchiques.

Mais que se passe-t-il lorsque cette instance, au lieu de protéger, couvre les abus ? Lorsque l’IGÉSR, informée, documentée, saisie officiellement, choisit de ne pas enquêter ? Ou pire : réoriente les soupçons vers la victime, en donnant crédit à des allégations floues, infondées, voire fabriquées ?

Dans mon cas, comme dans celui de tant d’autres, le scénario est tristement identique :

une remontée d’informations circonstanciées, preuves à l’appui,

un silence poli en retour, ou un accusé de réception vide de sens,

puis, une évaluation déstabilisante, un classement défavorable, un changement d’affectation, ou un refus d’accès à la hors classe.

Les auteurs des faits, eux, restent en poste. Protégés. Parfois promus. Souvent décorés. Et l’IGÉSR, qui devrait agir comme rempart, devient mur porteur du harcèlement institutionnel.

Car en choisissant de ne pas intervenir, elle cautionne. En laissant des personnels victimes seuls face à leur hiérarchie, elle valide le pouvoir local, même lorsqu’il dysfonctionne. Et en se contentant de ne pas agir, sans confrontation, sans analyse contradictoire, elle institutionnalise l’arbitraire.

On ne harcèle plus avec des cris, des coups ou des lettres de menace. On harcèle par inertie sélective, par évaluations biaisées, par promotions différées, par rumeurs savamment entretenues. Et quand tout cela s’opère avec la bienveillance silencieuse des plus hautes sphères, alors le harcèlement devient structurel.

Solidarité, combativité

Luttons ensemble contre le harcèlement moral dans l'Education nationale. Tout don à Helpen offre 66% de réduction d'impôts.

© 2024-2026. All rights reserved (INPI). HELPEN - 22 rue de la Saïda - 75015 PARIS

contact@helpen.fr (en pause du 20 février au 9 mars 2026) - CETTE ADRESSE MAIL NE RECOIT NI TEMOIGNAGES NI PIECES JOINTES.

IMPORTANT - Les dépôts de témoignage se font sur la plateforme helpen.eu, pas par courriel. Les témoignages sont déposés sur le site intranet réservé aux adhérents, pour des raisons de sécurité / confidentialité.