HELPEN - ASSOCIATION RECONNUE D'INTERET GENERAL - LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT MORAL ENTRE PERSONNELS DE L'EDUCATION NATIONALE

La lâcheté collective dans le harcèlement entre collègues dans l’Éducation nationale : une triste mécanique bien rodée

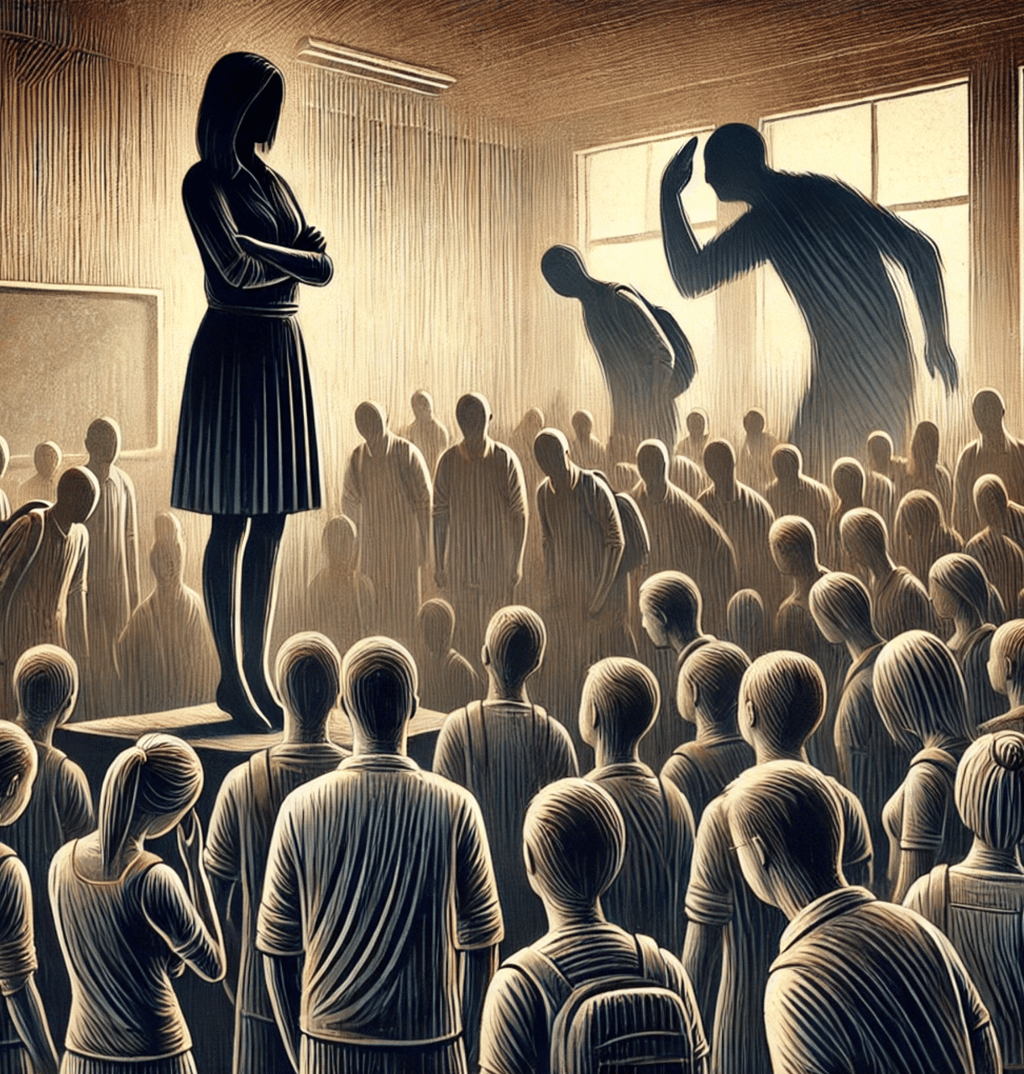

Le harcèlement entre collègues dans l’Éducation nationale, bien qu’il prenne des formes subtiles, repose souvent sur un mécanisme bien connu : la lâcheté collective. Ce phénomène, étudié en sociologie et en psychologie sociale, est frappant dans les contextes où le groupe choisit l’inaction face à une injustice ou à une agression. On peut le rapprocher d’une scène bien documentée : celle d’une agression dans une rame de métro, où de nombreux témoins restent passifs, détournant les yeux pour éviter toute implication.

Helpen

12/23/20245 min read

Le harcèlement entre collègues dans l’Éducation nationale, bien qu’il prenne des formes subtiles, repose souvent sur un mécanisme bien connu : la lâcheté collective. Ce phénomène, étudié en sociologie et en psychologie sociale, est frappant dans les contextes où le groupe choisit l’inaction face à une injustice ou à une agression. On peut le rapprocher d’une scène bien documentée : celle d’une agression dans une rame de métro, où de nombreux témoins restent passifs, détournant les yeux pour éviter toute implication.

Témoignage concret : l’isolement d’une enseignante face à la lâcheté collective

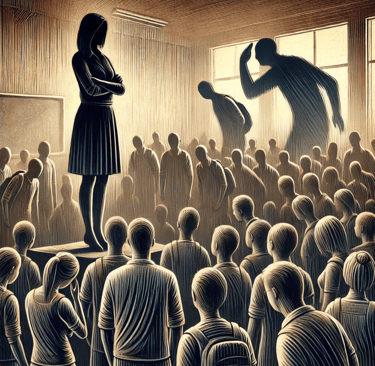

Elle était une enseignante investie, appréciée pour son professionnalisme et sa disponibilité auprès des élèves. Mais un jour, un incident mineur a déclenché une cascade de comportements insidieux de la part de certains collègues. Une rumeur, sans fondement, a commencé à circuler dans la salle des professeurs. Elle aurait mal agi, aurait été trop stricte, trop complaisante… selon les moments. Rien de tangible, mais suffisamment pour nourrir des conversations à voix basse et des regards évités.

Le pire n’était pas les harceleurs eux-mêmes, mais la passivité de ceux qu’elle pensait ses alliés. Des collègues, jadis amicaux, ont choisi de détourner les yeux. À chaque pause café, elle sentait le poids de ce silence collectif, plus douloureux encore que les mots médisants. Personne n’osait intervenir, ni même l’inclure dans les discussions, par peur de devenir à leur tour la cible de cette hostilité. Il était évidemment inutile de demander un témoignage, les refus devenaient hostiles. Elle croisait régulièrement certains collègues dans la rue, qui détournaient le regard, qui changeaient de trottoir (pas au sens figuré...).

À mesure que les mois passaient, l’atmosphère est devenue irrespirable. Les réunions professionnelles se transformaient en tribunaux informels où ses idées étaient systématiquement rejetées ou ignorées. Elle a vu son travail dénigré, ses efforts minimisés, tandis que la hiérarchie restait sourde à ses appels à l’aide. Pire encore, certains collègues, pour se protéger, participaient à cette mise à l’écart, appuyant des critiques qu’ils savaient pourtant infondées.

Ce qui la marquait profondément, ce n’était pas seulement le harcèlement individuel, mais cette lâcheté collective qui rendait tout le monde complice. Comme dans une rame de métro où personne n’intervient face à une agression, chacun préférait rester dans sa bulle, justifiant son silence par la peur ou l’indifférence. Cette comparaison frappante est fréquemment évoquée dans les témoignages que nous recevons à Helpen.

Aujourd’hui, elle raconte son histoire pour briser ce mécanisme. Elle appelle à une prise de conscience : face au harcèlement, il faut sortir de cette inertie collective. Car se taire, c’est participer. Intervenir, c’est résister.

La paralysie par peur et par conformité

Dans une salle des professeurs ou un établissement scolaire, lorsque des actes de harcèlement moral se produisent, les collègues sont souvent paralysés par plusieurs facteurs. D’abord, il y a la peur des représailles : témoigner ou soutenir une victime peut exposer à des conséquences sociales ou professionnelles. Cette peur est amplifiée dans un environnement où la hiérarchie peut se montrer complice des harceleurs, préférant préserver l’apparence d’un climat harmonieux plutôt que de s’attaquer aux vrais problèmes.

Ensuite, la dynamique de conformité joue un rôle essentiel. Les enseignants, comme toute autre communauté professionnelle, ont tendance à s’aligner sur les comportements majoritaires pour éviter de devenir eux-mêmes des cibles. Si le groupe adopte une attitude d’ignorance ou de rejet à l’égard de la victime, il est difficile pour un individu isolé de briser ce schéma et d’agir.

Les effets dévastateurs de l’inaction

Le résultat de cette lâcheté collective est dramatique. La victime de harcèlement se retrouve doublement isolée : d’abord par les attaques directes du harceleur, mais aussi par le silence complice des collègues. Ce silence est perçu comme une validation implicite des actes du harceleur, ce qui renforce son pouvoir et sa légitimité. La victime, quant à elle, perd tout espoir de soutien, sombrant souvent dans une spirale de désespoir.

Ce phénomène rappelle l’effet spectateur, observé dans les agressions publiques. Lorsqu’une personne est attaquée dans une rame de métro bondée, les passants se sentent déresponsabilisés : ils supposent que quelqu’un d’autre interviendra. Plus le nombre de témoins est important, plus la probabilité d’une intervention individuelle diminue.

Comment briser ce cercle vicieux ?

Pour contrer la lâcheté collective, plusieurs actions peuvent être mises en place :

1. Renforcer la formation et la sensibilisation : Organiser des sessions sur les risques psychosociaux et le harcèlement pour les enseignants et les cadres permettrait de mieux identifier les situations problématiques et de comprendre l’importance d’agir.

2. Créer des espaces sécurisés de parole : Mettre en place des dispositifs confidentiels où les enseignants peuvent signaler des comportements abusifs sans crainte de représailles. Nous mettrons en 2025 des groupes de parole afin d'identifier les points communs entre les différents cas.

3. Assurer un suivi de tout signalement dans le registre RSST : Il est crucial de garantir des mécanismes de protection pour ceux qui dénoncent des situations de harcèlement, qu’ils soient victimes ou témoins. Les signalements au RSST sont malencontreusement oubliés ou "perdus", trop souvent.

4. Favoriser la solidarité : Encourager les petits actes de soutien entre collègues, comme un simple mot de réconfort ou un geste d’inclusion, peut avoir un impact immense pour une victime. Helpen est favorable à la formation de tous les personnels pour encourager les plus petits actes de bienveillance (même sans aide active telle qu'un témoignage écrit), qui peuvent rassurer une victime de situations de harcèlement moral.

5. Responsabiliser le groupe : Rendre clair que l’inaction a des conséquences non seulement pour la victime, mais aussi pour l’ensemble du collectif, qui en subit indirectement les effets à travers un climat de travail dégradé. Helpen rappelle constamment qu'il n'y aura pas de lutte efficace contre le harcèlement scolaire qui est très médiatisé tant que les personnels de l'Education nationale n'agiront pas même dans les cas de harcèlement moral entre personnels de façon exemplaire.

Une question d’exemplarité et de courage

La clé pour briser cette dynamique repose en effet sur l’exemplarité et le courage de quelques individus prêts à faire le premier pas. Comme dans une rame de métro, un seul témoin qui ose intervenir peut entraîner d’autres dans son sillage. De même, dans une école ou un établissement, le soutien d’un ou deux collègues peut suffire à briser l’isolement de la victime et à ouvrir la voie à une action collective.

Agir contre la lâcheté collective, c’est refuser de détourner le regard face à une injustice. C’est affirmer que le respect et la dignité doivent rester les piliers de toute communauté éducative. Pour y parvenir, il est impératif de changer les mentalités, de concentrer les efforts sur la formation des personnels, les sanctions contre les harceleurs, et de donner à chacun les outils pour devenir acteur de ce changement. C'est une question de dignité, au delà même de la simple question de déontologie et d'éthique professionnelle.

Solidarité, combativité

Luttons ensemble contre le harcèlement moral dans l'Education nationale. Tout don à Helpen offre 66% de réduction d'impôts.

© 2024-2026. All rights reserved (INPI). HELPEN - 22 rue de la Saïda - 75015 PARIS

contact@helpen.fr (en pause du 20 février au 9 mars 2026) - CETTE ADRESSE MAIL NE RECOIT NI TEMOIGNAGES NI PIECES JOINTES.

IMPORTANT - Les dépôts de témoignage se font sur la plateforme helpen.eu, pas par courriel. Les témoignages sont déposés sur le site intranet réservé aux adhérents, pour des raisons de sécurité / confidentialité.